Quatre films, quatre visions du monde : du drame intime à la fable futuriste, du huis clos moral au cauchemar historique, le cinéma se fait miroir — de nos obsessions, de nos fautes et de nos rêves.

Arco

Le premier long-métrage d’animation d’Ugo Bienvenu est une réussite. Avec Arco, le réalisateur français signe une fable futuriste d’une grande beauté où la technologie rencontre la tendresse, et où la science-fiction redevient un art du sensible. Récompensé du Cristal du long métrage au Festival d’Annecy, Arco s’impose déjà comme un jalon majeur du cinéma d’animation contemporain. L’histoire se déroule en 2075, dans une société ultra-connectée, lisse et solitaire. Iris, une fillette de dix ans, grandit dans un monde où l’écran a remplacé le regard. Un jour, un garçon mystérieux tombe littéralement du ciel : Arco, venu de l’an 2932, a perdu la mémoire et cherche le chemin de son époque. Leur rencontre déclenche une aventure à la fois intime et universelle — un voyage à travers le temps, mais surtout à travers le cœur humain. Sous ses airs de fable futuriste, Arco parle avant tout d’amitié, de différence et de transmission. Chaque instant entre Iris et Arco redonne vie à un monde anesthésié. Et dans cette simplicité narrative, Bienvenu retrouve la puissance émotionnelle du grand cinéma populaire. Impossible de ne pas penser à E.T. l’extra-terrestre. Comme le film de Spielberg, Arco raconte la rencontre entre une enfant solitaire et un être venu d’ailleurs, capable de réenchanter la réalité. Mais là où E.T. filmait les banlieues américaines des années 80, Arco déploie un futur poétique et critique, où l’humanité a troqué ses émotions contre des connexions numériques. Arco devient alors un miroir : celui d’une humanité qui a perdu la faculté d’aimer sans médiation. Un premier long-métrage magistral qui rappelle que le vrai progrès n’est pas dans les machines, mais dans la capacité de l’homme à s’émerveiller.

Ugo Bienvenu’s first animated feature film, Arco, is a striking success. This French director offers a beautifully crafted futuristic fable where technology meets tenderness, and science fiction becomes a sensitive art again. Awarded the Cristal for best feature at the Annecy Animation Festival, Arco is already a major milestone in contemporary animation. Set in 2075, in a smooth yet isolated and hyper-connected society, the story follows ten-year-old Iris, growing up in a world where screens have replaced human gaze. One day, a mysterious boy named Arco literally falls from the sky—he comes from the year 2932 but has lost his memory and is trying to find his way back. Their encounter sparks an intimate and universal adventure that travels through time and explores the human heart. Beneath its futuristic tale, Arco talks about friendship, difference, and transmission. Each moment between Iris and Arco revives a numb world. Echoing the emotional power of classic popular cinema, this film reminds us of the tender bond between a lonely child and a stranger who re-enchants reality—much like E.T., but set in a poetic and critical future where humanity has traded emotions for digital connections. Ultimately, Arco holds up a mirror to a humanity that has lost the ability to love without mediation and celebrates that true progress lies not in machines but in the human capacity to wonder.

La Disparition de Josef Mengele

Le nouveau film de Kirill Serebrennikov est un saisissant effort de cinéma moral et esthétique. Adapté du roman d’Olivier Guez (Prix Renaudot 2017), il offre à August Diehl un rôle de composition terrifiant : celui d’un Josef Mengele en fuite, cherchant à effacer son passé tout en s’y enfonçant. Serebrennikov filme la cavale du “médecin d’Auschwitz” de Buenos Aires à São Paulo avec une sobriété dérangeante. Pas d’effets spectaculaires : la mise en scène privilégie la tension intérieure, la peur silencieuse, la lente décomposition d’un homme prisonnier de ses crimes. Chaque plan semble respirer la culpabilité et la fuite. Le film impressionne d’abord par sa photographie en noir et blanc, d’une grande beauté formelle. Les contrastes tranchés, les ombres étirées, la lumière sèche : tout évoque la rigueur morale du sujet. Ce noir et blanc n’est pas un choix esthétique gratuit — il matérialise l’effacement, la disparition, l’oubli que Mengele cherche à s’infliger. Chaque image semble taillée dans la cendre : rien de décoratif, tout est tension. Mais le cinéaste réserve une surprise de mise en scène saisissante : les souvenirs d’Auschwitz sont filmés en couleur. Loin de l’effet nostalgique, cette irruption chromatique crée une violente dissonance. Là où le présent se délave, le passé brûle. La couleur, saturée, presque douloureuse, redonne chair à l’horreur : elle empêche l’oubli. C’est un renversement audacieux — habituellement, le noir et blanc évoque le passé ; ici, c’est le présent du criminel qui se vide de vie, tandis que le souvenir du camp demeure terriblement vivant. Ce contraste visuel devient une métaphore puissante : la mémoire, elle, ne s’efface pas. Serebrennikov ne cherche jamais à réhabiliter Mengele : il le montre dans sa lâcheté, son déni, son humanité réduite à une survie animale. Le film, d’une austérité courageuse, maintient une distance éthique constante. Il ne s’agit pas de comprendre le monstre, mais de regarder son effondrement sans détourner les yeux. On peut certes reprocher à l’ensemble quelques longueurs dans la seconde moitié mais cette lenteur sert aussi le propos : elle traduit l’épuisement du fugitif et la lente désagrégation du mythe qu’il voulait incarner.

Kirill Serebrennikov’s new film is a striking moral and aesthetic cinematic effort. Adapted from Olivier Guez’s 2017 Renaudot Prize-winning novel, it features a terrifying performance by August Diehl as Josef Mengele, the Auschwitz doctor on the run, struggling to erase his past while being consumed by it. The film follows Mengele’s escape from Buenos Aires to São Paulo with a disturbing sobriety, focusing on inner tension, silent fear, and the slow decay of a man imprisoned by his crimes. Shot predominantly in black and white, the film’s stark contrast and dry lighting symbolize Mengele’s erasure and disappearance. A powerful directorial choice reverses the usual color convention: Auschwitz memories are shown in vivid color, creating a violent dissonance that keeps the horror alive and prevents forgetting. The film does not seek to rehabilitate Mengele but exposes his cowardice, denial, and animalistic survival instinct. With austere courage and ethical distance, Serebrennikov presents a relentless look at the collapse of a monster rather than justifying him. The slow pace in the second half underscores the fugitive’s exhaustion and the disintegration of the myth he sought to embody. This challenging film confronts viewers with the enduring presence of memory and the impossibility of forgetting evil.

La Femme la plus Riche du Monde

Le nouveau film de Thierry Klifa est élégant, grinçant, alliant comédie acide et drame intimiste. Il réussit à transformer un fait divers en miroir de nos obsessions contemporaines. L’histoire, librement inspirée de l’Affaire Bettencourt, fait basculer la chronique d’une ultra-fortune dans le territoire du drame psychologique, avec humour, cruauté et finesse. Isabelle Huppert incarne Marianne Farrère — héritière fragile d’un empire cosmétique — avec une présence totale. Laurent Lafitte, en photographe-écrivain provocateur, joue une partition de charme et de menace contenue. Sa prestation est magistrale et vaut à elle seule le déplacement. La relation entre ces deux personnages, oscillant entre fascination et manipulation, est le moteur du film. Le film interroge. Qui détient réellement le pouvoir ? Qui manipule qui ? Le majordome observe, les secrets affluent, l’héritière est à la fois victime et actrice de son propre enfermement. Même si le film s’inspire librement d’une affaire judiciaire largement médiatisée, il parvient à dépasser le simple biopic : c’est une fable sur la solitude du pouvoir, sur l’amour-compatible ou non avec la fortune, sur la dérive des élites. En ces temps où la question de l’argent, de l’héritage, de l’influence fait débat, ce film semble arriver à point nommé, ne sacrifiant ni l’intelligence, ni le style.

Thierry Klifa’s new film is elegant and biting, blending sharp comedy with intimate drama. Loosely inspired by the Bettencourt Affair, it transforms a high-profile scandal into a psychological drama filled with humor, cruelty, and finesse. Isabelle Huppert delivers a commanding performance as Marianne Farrère, a fragile heiress of a cosmetic empire, while Laurent Lafitte shines as a provocative photographer-writer whose charm conceals a menacing edge. Their complex relationship of fascination and manipulation drives the film. The story questions who truly holds power and who manipulates whom, with secrets unraveling under the watchful eye of a silent but alert butler. Beyond being a biopic, the film is a fable about the loneliness of power, the compatibility of love with wealth, and the moral decay of the elite. Timely and intelligent, it offers a sharp critique of money, inheritance, and influence without sacrificing style or insight.

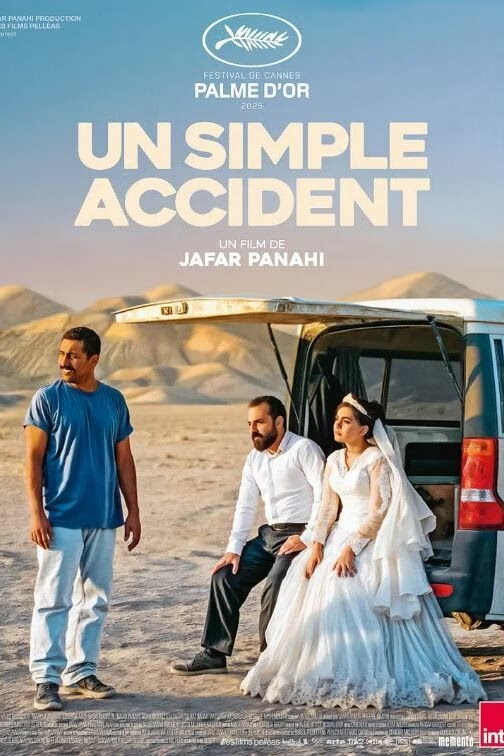

Un Simple Accident

Réalisé par le cinéaste iranien Jafar Panahi, Un Simple Accident, lauréat de la Palme d’or du Festival de Cannes 2025, s’impose comme une œuvre à la fois épurée et profondément politique. Sans effets de manche, le film interroge la mémoire, la culpabilité et la responsabilité individuelle dans un contexte de surveillance et de peur. L’intrigue tient en peu de mots : une famille renverse un chien sur une route isolée. Lorsque la voiture tombe en panne, le père se rend dans un garage voisin pour la faire réparer. Là, un mécanicien croit reconnaître en lui l’un de ses anciens tortionnaires. De ce point de départ apparemment anodin naît un huis clos moral où le doute, la vengeance et la peur se confrontent sans éclats, mais avec intensité. Comme dans ses œuvres précédentes (Taxi Téhéran, Trois visages), Panahi mêle le personnel et le collectif. Derrière le récit d’un simple accident se dessine une allégorie de la justice et de la mémoire dans une société marquée par la répression. Le film évoque sans le nommer le poids du passé et la difficulté de pardonner, dans un contexte où la vérité demeure fragile. Cette lecture politique n’éclipse toutefois pas la dimension humaine du récit. Le réalisateur aborde la culpabilité non pas comme un sujet d’accusation, mais comme un terrain d’incertitude. L’ambiguïté, soigneusement entretenue jusqu’à la fin, donne au film sa densité émotionnelle. Sans jamais céder au manifeste, Un Simple Accident témoigne du courage et de la persévérance d’un cinéaste qui, malgré les restrictions qui lui sont imposées dans son pays, continue de tourner. Son film s’impose comme une méditation sur la responsabilité et la mémoire, plus que comme un pamphlet.

Jafar Panahi’s new film, Un Simple Accident, winner of the Palme d’Or at the 2025 Cannes Festival, stands out as a stripped-down yet deeply political work. The story is simple: a family accidentally hits a dog on a remote road, and when the father’s car breaks down, he goes to a nearby garage where a mechanic suspects him of being one of his former torturers. This sets the stage for an intense moral drama full of doubt, vengeance, and fear. Panahi, known for blending personal and collective themes, uses this narrative to explore justice and memory within a society defined by repression and surveillance. The film’s strength lies in its low-key approach, avoiding spectacle while maintaining emotional intensity. The striking ambiguity kept until the end turns guilt into a complex terrain rather than accusation. Made clandestinely despite restrictions in Iran, the film is both a political statement and a meditation on responsibility and memory, underlining the courage of its filmmaker.

Photographie principale : ARCO © Remembers – MountainA

Vous aimerez aussi : 4 spectacles, mille émotions

CB